一邊是設備轟鳴且不能停下的生產線,一邊是亟待管控修復的土壤和地下水污染,這個曾經讓許多在產企業困擾不已的環境問題,如今廣東省已探索出一套新的解決方案。

位于惠州市大亞灣石化區的惠州忠信化工有限公司(以下簡稱忠信化工),在生態環境部、廣東省生態環境廳、惠州市生態環境局以及惠州市生態環境局大亞灣分局的指導和中央土壤污染防治專項資金的支持下,成功實踐了一套重點行業在產企業“邊生產邊管控土壤和地下水污染”新模式,為在產企業特別是中小企業的土壤污染源頭管控提供了可復制推廣的“廣東樣板”和“大灣區經驗”。

“邊生產邊管控”的現實困境

“十四五”期間,生態環境部在全國選擇了124個土壤污染源頭管控重大工程項目重點推進實施。“惠州忠信化工有限公司綠色化改造工程及源頭管控項目”(以下簡稱忠信化工項目)成功入選,并獲得中央土壤污染防治專項資金支持。

忠信化工涉及的優先控制污染物主要為苯系物。作為石化園區內經營時間較久的石化企業,在不停止生產的情況下,開展土壤和地下水污染源頭管控工程改造,面臨著重重難題。

“忠信化工項目主要存在3方面挑戰。”惠州市生態環境局生態與土壤科工作人員介紹說,一方面是管控安全生產風險高,石化企業易燃易爆危險品多,設施及管線比較復雜,安全生產和應急管理的限制較多,傳統的土方開挖、異地處置等土壤和地下水污染修復技術容易引發安全事故;同時由于石化企業的高溫高壓生產工藝要求生產設備需持續運行,一旦停產將嚴重影響正常生產,因此難以采用傳統的修復技術開展土壤和地下水污染防治工作。

其次是老牌石化企業因為生產歷史久遠,土壤和地下水污染已有一定的累積,即使裝置設施已封堵跑冒滴漏源頭,土壤和地下水的存量污染物仍有持續向周邊地下水析出與擴散的風險,導致污染物濃度反復波動。

最后是企業生產是一個連續進行的活動,但傳統的人工地下水采樣監測手段頻次一般較低,對地下水污染物的檢測也存在滯后性,不利于企業及時發現跑冒滴漏、消除隱患,也不利于提升管理部門監管時效性。

“三板斧”技術路線破困局

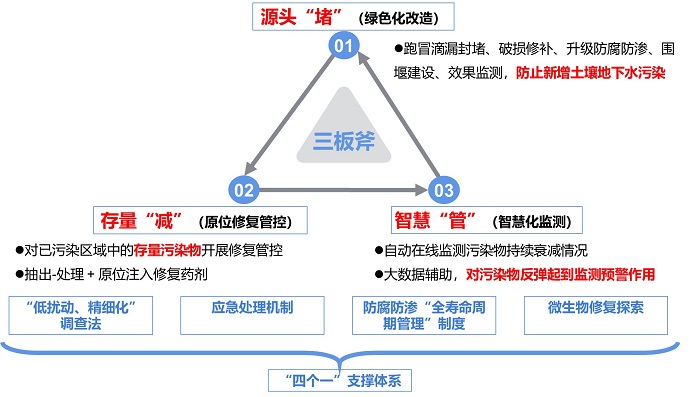

作為忠信化工項目生態環境技術咨詢支撐單位,廣東省環境科學研究院在對忠信化工安全生產條件、工藝特點以及污染現狀進行全面分析后,在土壤污染源頭管控重大工程項目的基礎上,基于“源頭管控+風險防控”思路,依托國家重點研發計劃項目“在產企業優先控制污染物風險防控綜合示范”,為企業量身定做了一套切實可行的土壤和地下水污染源頭管控和風險防控技術體系,別名“三板斧”。

圖為忠信化工“三板斧”土壤和地下水污染源頭管控和風險防控技術體系。

第一板斧是“堵源頭”,主要通過實施封堵跑冒滴漏、修補破損、更換管道、升級防腐防滲、建設圍堰等綠色化改造工程,企業從源頭上消除了土壤和地下水污染風險,防止新增土壤與地下水污染。

圖為管道、管溝綠色化改造(上:改造前破損情況,下:修補及增加防腐防滲后效果)。

第二板斧是“減存量”,由于忠信化工生產區中存在土壤和地下水污染的區域無法大規模開挖進行修復,首先通過原位建設地下水井后采用“抽出—處理”技術,將含苯系物污染物(存量污染)的地下水抽出,泵送至廢水處理站處理,然后對已污染區域原位注入化學氧化修復藥劑,進一步降解吸附在土壤中的存量污染物,在基本不影響企業生產的情況下,消除存量污染物。

圖為存量污染修復管控(上:地下水抽出-處理,下:原位注射化學修復藥劑)。

第三板斧是“智慧管”,創新構建忠信化工在產企業地下水智慧化監測系統平臺,有效克服傳統人工采樣監測手段頻次低、成本高等缺點。該平臺于2024年5月正式投入運行,通過8小時/次的自動采樣檢測頻次實時追蹤地下水苯系物濃度情況,并基于大數據分析輔助評估綠色化改造工程質量,實現跑冒滴漏情況早發現早干預,持續開展污染泄漏監測預警,在有效降低企業監測成本的同時,為土壤和地下水環境安全保駕護航。

圖為污染在線監測(上:在線監測站房,下:智慧化監管系統)。

廣東省環境科學研究院土壤環境研究所所長鄧一榮告訴記者,通過“三板斧”的實施,企業物料跑冒滴漏現象基本杜絕,新增污染得到了遏止;企業地下水中優先控制污染物濃度已降至管控修復目標以下,存量污染得到有效削減;通過響應智慧系統預警信號,企業多次及時應急處理處置了污染物反彈。同時,忠信化工的長期監測數據表明,企業邊界地下水監測井的優先控制污染物指標均已符合標準要求,污染物被有效控制在廠區用地范圍內,避免擴散至周邊企業。

以“四個一”作為基礎支撐 鄧一榮提到,支撐“三板斧”成功實踐的,是一套系統化凝練的“四個一”經驗模式。

一套“低擾動、精細化”精準調查法。“前期采樣調查中,我們遇到不少現場條件受限的區域。”鄧一榮介紹說,在不影響石化企業安全生產且成本可控前提下,通過運用自主研發的土壤污染防治小型綜合移動觀測站所集成的膜界面探測(MIP)、直推式鉆機(GP)等設備補充開展了污染狀況精細化調查。對優先控制污染物苯系物的空間分布進行精準刻畫,構建污染物形態三維模型,為后續存量污染的精準治理奠基。

存量污染精細化調查 一套快速“應急處理機制”。針對修復后可能出現的污染物濃度反彈(如歷史積累吸附在土壤中的苯系物重新析出擴散到地下水),企業將污染防治應急處置流程納入應急預案,并建立快速響應機制。在日常監控工作中,一旦通過智慧化監測系統發出預警,迅速對地下水污染物濃度升高區域啟動地下水應急“抽出—處理”,確保污染管控的快速響應及有效執行,防止污染物再析出擴散。

一套防腐防滲“全壽命周期管理”制度。開展綠色化改造時,為解決惠州大亞灣海邊高濕高鹽晝夜溫差大等氣候條件導致的涂層壽命短、防腐防滲作用失效快等問題,企業探索選用更耐用、機械性能更優的環氧樹脂(E-44)涂料,替代原先使用的乙烯基玻璃鱗片涂料作為防腐防滲涂層。同時將涂層巡查、壽命記錄與定期維護納入日常管理,確保了企業防腐防滲涂層在其壽命周期內持久有效,鞏固源頭“堵”的效果。

一條綠色“微生物修復”探索路徑。為有效持續開展在產企業污染管控工作,降低經濟成本,技術團隊從企業自身的廢水治理設施的活性污泥中,分離、培育、馴化出能降解企業優先控制污染物苯系物的特定微生物菌群,后續還將進一步探索將微生物菌群注射進入含污染物地層的原位微生物修復技術路線,探索更經濟、持久、綠色低碳的可持續管控。

鄧一榮表示,忠信化工項目的實踐,證明“源頭管控+風險防控”的“邊生產邊管控”模式是切實可行的。中小企業結合自身實際,采用低成本、響應快的解決方案,在不影響安全生產的前提下,同樣能實現對土壤和地下水污染的長效管控。項目探索形成獨具特色的“三板斧”技術路線與“四個一”支撐體系,涵蓋了“調查—溯源—風險評估—風險管控、修復—效果評估—后期管理”的全鏈條工作,也為中小企業開展源頭管控提供了系統化、可操作的指南。

“‘十四五’期間,在生態環境部的統一部署下,廣東省大力推動源頭管控重大工程實踐,初步探索了一些有效做法,為在產企業土壤和地下水污染協同管控提供有益參考。”廣東省生態環境廳生態與土壤處工作人員表示,廣東省將繼續深入推進土壤和地下水污染協同管控工作,探索形成實踐經驗,為踐行美麗中國建設貢獻一分廣東力量。

來源:中國環境